文宣心戰處上稿日期:108/04/02

一、南下

「0929次自強號列車於第三月台就要開了,請還沒上車的旅客儘速上車。」擴音器傳來約40歲女人的聲音,有點復古,但在90年代的台灣是富足、先進的,自強號是通行南北最快的陸地交通工具,一家四口拖著行李,等列車衝破山洞的幽暗。那一年1996年,父親退休脫下軍服,卸下承載了20多年的使命與壓力,他臉上雖然一派輕鬆,但今年那抹久久不墜的笑洵屬罕見,是1996年以前從沒見過的父親,並不像是他,他不是我的父親。

車輪與鐵軌發出匡噹匡噹,穩定的作響頻率,車上有小孩在哭鬧,家長正在哄騙他,推餐車叫賣的小姐招呼聲,這是往南行駛、終點站高雄左營的自強號列車,熱鬧無比,如熱帶雨林般的豐富多樣,亦或是台灣雜亂的菜市場,如此形容似乎貼切許多,我戴上耳機,那是CD片的隨身聽,是舉家搬遷至高雄前,父親送給我的禮物,只是CD片實在不多,只有兩片,一片是小提琴啟蒙老師送的小提琴示範CD,另一片是父親喜歡的爵士樂,不是流行爵士,而是古典爵士,多數時候我喜歡小提琴示範CD,因為我喜歡幻想,幻想我能拉得跟CD一樣好,那時候的我就是天真無知,不知道CD的創作過程中有一道程序是後製,能夠替音樂整容瑕疵。

不知道為什麼,不同於以往的我拿出父親的爵士樂放入隨身聽裡,那是輕柔的、憂鬱的、耐人尋味的曲調。有人說爵士樂好比一位老人,他透過音樂在訴說自己的一生,是一段精彩的、悲苦的、不為人知的、冗長的、五味雜陳交織的故事,整體的感覺是帶有一點點驕傲,但有著更多的無所適從,這是父親喜歡的音樂,他的音樂,記憶中屬於他的音樂。

二、 衝突

每個故事總會有衝突發生,好比好萊塢電影,從平靜中醞釀不穩定的因子,然後角色之間產生誤會、衝突的高潮,最後則又歸於平靜。我的父親的故事也是如此,他的人生可說是高潮迭起,但他的衝突並不在故事的中、後段,而是在開頭。

他總是叼著菸,抽著他的回憶,吐出的白煙是多少煩愁,多少次他感嘆,「我是不是從開始就走錯路了?」母親常說,「你爸在人生的選擇上是他自願的,但也是被迫的、無可奈何的,自願的原因在於他自我要求甚高,選擇做了就欲罷不能,一頭栽下去,被迫的原因則是在於家境的窮困,不得不選擇這條路。」

在我看來他走錯路了,我還在母親肚裡的時候,母親便每週帶著我搭上搖晃晃的公車,我看不到,但感受得到車上眾人把目光都投射在我所撐大的母親肚皮上,小姐,這兒給妳坐。」是名紳士的聲音,母親回予一句溫柔的謝謝。我們會在馬偕醫院下車,車程約莫一個小時,有時候我不耐煩,會踢一下母親的肚子,以表示抗議。

下車前母親會摸摸肚子,「我們下車吧。」此外我似乎能聽到周圍乘客的心聲,「勇敢堅強的女人。」、「一個女人頂著大肚子搭公車會不會危險?」、「不知道肚子裡的是男?是女?」、「父親、老公應該是在忙工作吧,真是辛苦。」、「該不會是私生子?」、「知道父親是誰嗎?」差不多有半年的時間,總會聽到不少揣測的心聲。

我的母親常跟我說話,她是個溫柔的女人,像初戀情人那般值得百般回味,父親的聲音呢?我記不清,只知道母親常播爵士樂給我聽,然後說,「這是你父親最喜歡的音樂喔!」

猶記一日天氣轉涼的晚上,母親因為怕冷,多穿了幾天上衣,使得在肚裡的我聽覺受阻,外頭的聲音模糊許多,但那天父親的聲音卻很多,不,應該說很聒噪。「如果我生產了,你能趕得到嗎?如果你還在部隊。」母親這樣問他,「可以,一定會出來。」父親肯定的回答,緊接著是一段沉默,可以感覺母親體溫不斷升高,且開始顫抖。

「我想問你,產檢你去過幾次?你跟小孩說過幾次話?」母親壓抑著內心的情緒,父親回,「拜託妳不要無理取鬧好不好?」「我無理取鬧?」母親聲音明顯上揚,「小孩還沒出生,你就已經疏離小孩了,我知道你在部隊很累、壓力很大,但你有沒有想過只有我一個人承擔這一切!」

有幾秒鐘兩人之間沒有對話,父親緩緩的說,「我也是為了這個家,我在努力工作……」還沒把話說完,母親馬上插話,「每次都是為了家、為了家、為了家、為了家!只會動一張嘴巴,你是部隊長官當久了是不是!只會出一張嘴!」父親的情緒似乎被激起來了,他回,「誰說我不回家?我這不就是回來了嗎?不要每次我休假都在跟我吵這種事好不好?難道不能讓我好好休假嗎?」

「這種事?不利用休假的時候解決,用什麼時候解決?你上班在部隊的時候,你說不要吵你,休假了你也說不要吵你,請問哪個時候有時間可以討論這件事?」母親問,父親沒有答話,她又接著說,「最後問題又回到我這裡,幾個月下來都是我一個人在解決,我一個人在面對,這是我的小孩?還是我們的小孩?」

「妳好好休息不要這樣。」很明顯父親已經不想再談這個話題了,但母親的火氣似乎又更大,「現在是要說我孕婦情緒不穩囉?」父親,「我可沒說喔,那是妳自己揣測的,我沒有!」母親回,「好,你就是避談,你想談的時候再來找我!」母親甩上門,大口大口喘著氣,我不敢亂動,只能輕輕踢踢她的肚子表示安慰。

12月的天氣忽冷忽熱的,我挑了一天,這天天氣放晴,不很冷,風吹起來很舒暢,「我要出來了!」那天清早母親劇烈疼痛,她招了輛計程車奔往醫院,她不斷在車上哀嚎,司機怕我在車上就迫不急待出來,開得又急又猛,頻頻回頭安慰母親,到了醫院後周遭的聲音更吵雜,醫生的、護士的、金屬器材碰撞的聲音,還有我母親的慘叫聲。

其實不到五分鐘我就出來了,但醫生還是打了我的屁股,我無辜的哭了。

父親給我的印象實在不深,總是要仰望他高大的身材、壯碩寬大的肩膀,我知道他總是笑臉迎人,只是五官模糊,真的記不清,很長一段時間他不常在家裡,只留我跟母親,以時候我甚至會忘記我有個父親。

年歲稍長開始會說簡單的幾句話,識幾個大字,記得一次父親休假回來,他見我在餐桌上練習寫字,那是幾天前母親剛教我寫的,父親把臉湊過來,「在寫自己的名字啊?」我點點頭說,「對啊,為什麼我姓陶啊?這個字筆劃那麼多。」父親笑笑摸著我的頭說,「因為爸爸姓陶啊,爺爺也是姓陶。」我提出質疑,「但是媽媽不姓陶啊,她姓黃耶!」父親似乎很意外我提出超齡的問題而打住沒有說話,回過神來才說,「因為台灣是父系社會啊。」我相信他依定知道我根本不懂什麼是父系社會,因為當時的我真的不知道他在說什麼,對我來說還太深。

突然,父親似乎發現了什麼,他問,「你一開始就是用左手寫字嗎?」我點頭,沒有說話,「媽媽有要你改成右手嗎?」我搖搖頭,還是沒有說話他說,「那你會用右手寫字嗎?」我又搖了搖頭,臉上滿是疑惑。

當天晚上飯桌上的氣氛有些凝重,我不太搞得清楚狀況,還不太會用筷子的我吃力的夾著盤裡的青菜,「妳知道他是左撇子嗎?」父親問,「我當然知道啊,我跟他朝夕相處,不想知道也難。」母親一邊回,一邊夾一片豆干到我的碗裡,父親說,「那怎麼不糾正他?」「沒有必要吧,可以練習左右腦啊,而且聽說左撇子比較聰明。」父親回,「那妳沒有聽說,左撇子不是極聰明,就是極笨嗎?如果他是極笨怎麼辦?」母親放下筷子,「就算是這樣,你強制把他改成右撇子,他最原始的時候就是左撇子,改過來了難道會變聰明?」父親也放下筷子,只有我搞不清楚狀況,在我的觀點兩隻手不都一樣嗎?哪個順手就用哪一隻啊,父親說,「妳有看到他寫字的姿勢嗎?」母親疑惑的問,「什麼姿勢?怎麼了嗎?」

父親說,「他橫寫的時候為了不要沾到手,整隻手是蜷曲起來在寫字的,妳不會覺得很醜嗎?」母親不很在意的回,「醜就醜,如果能把字寫好看了,那不就好了嗎?」父,「以後同學不會取笑他嗎?」母親不想答話,起身到廚房拿了便當盒,把吃不完的剩菜剩飯裝起來,父親繼續說,「他左撇子多久了?」此時母親停下手邊的工作,面無表情看著父親,「好一陣子了,而且他連吃飯也是左撇子,你都沒有發現嗎?可知道你有多久沒有回家吃飯了,連自己兒子是左撇子也要今天才知道。」父親沒有答話,把碗筷丟了就去客廳看電視。

後來家裡沒有再提過要把我從左撇子改成右撇子,因此我成了家中唯一的左撇子成員,父親也沒有再談起這件事,甚至開始自豪自己的兒子是個左撇子,或許發現我不是極度笨蛋的關係吧,不過說也奇怪,我打球投籃、桌球、羽球執拍都是右手,更弔詭的是,寫粉筆、毛筆、白板筆我也是用右手,可說是名副其實的左右開弓,這項技能父親向周遭的親朋好友炫耀好一陣子。

不知道到了幾歲,還沒有上小學,父親到國防部上班,當我知道工作地點在總統府我大感自豪,每逢有鄰居問,「爸爸在嗎?」我很多時候只想回答,「不在!」因為下一句我就可以接,「他在總統府上班!」因為上下班制,他比較常回家了,對他的印象也慢慢加深,家中的氣氛也趨於和樂,只是父親到底在做什麼樣的工作?我實在不知道。

忘記是哪一年的冬天二月,台北冷得不像話,加上細雨搗亂更增添寒意,不過火車站裡滿滿過年返鄉人潮,一家四口拖著行李等著時間,等著我們那班通往高雄的列車,是晚上七點四十五分的車,距離上車時間還有三十分鐘。

突然父親的電話響起,「是,是,是,知道了,馬上!」他掛上電話後又撥了通電話,「冠宏,麻煩你到火車站接我,可能要趕一下但還是要注意安全。」他掛上電話閉上雙眼,深深吸一口氣,然然長長吐出,我們三雙眼睛看著他沒有說話,「回去路上小心,到家之後記得打電話給我,車上冷氣會冷記得要穿外套,不要感冒了,過年外頭醫生很少看診……」還沒等他說完我便打斷,「那你什麼時候回來?還能放鞭炮嗎?」父親安慰我,「我把事情處理完就搭夜車下去,到時候在一起放鞭炮。」

母親接著說,「不要搭客運的夜車,他們司機常常疲勞駕駛很危險。」父親點頭允諾,匆匆趕著我們下月台,目送我們的背影,我回過頭招手,他也笑了笑對我招手,然後淹沒在人群中。

除夕、初一、初二,到了初三,才見到父親回高雄,那天到高雄火車站接他,路上下著傾盆大雨,即便開著大燈也看不清前方的路,雨水重重拍打車頂,使我聽不清收音機那溫柔女DJ的聲音,反而壯大了車上的寧靜,沒有人說話,直到父親上了車才劃破寧靜,見到他當然是喜悅,但多了幾分寂愁和感概,我雖然年紀還小,但也開心不起來,或許是因為還下著大雨,知道那天晚上終究放不了鞭炮。

車內格外的平靜,沒有人問父親忙了什麼,只說辛苦了回家吃飯吧,與母親也沒有爭吵或衝突,或許因為這已經不是第一年如此,所培養出來的默契,亦或是說,已經這麼多年了,早已經見怪不怪,母親也無可奈何,只能接受然後從一個溫柔女人,變成帶著孩子、笨重的行李南征北討的堅強女人。

長大之後家裡的衝突幾近於零,但仍鮮少看見父親的身影,這使我更疑惑了,因為有衝突和爭吵,可以從中找到原因,但我們似乎認命了,選擇噤聲不語,說難聽點是放縱父親,說好聽點是習慣了這樣的他,一個永遠忙碌的模樣,一個進出家門總在清晨和深夜,總是輕手輕腳的,開玩笑地說,是個偷偷摸摸的父親。

三、 轉換

還是個眷村小毛頭的時候,父親看著街上身著軍服,帥氣挺拔的軍校學生,讓他羨慕不已,他曾開玩笑地說,「以前女孩子就喜歡穿的筆挺的軍人,覺得很帥氣,所以從小我就想要當軍人。」加上當時社會反攻大陸的氛圍,以及學校教育讓他燃起從軍報效國家的滿腔熱血。十八歲高中畢業,終於得到奶奶的同意,從軍去了。

父親回憶,「二十多年以來,我是在地上一路爬過來的,吃盡一切苦頭。」但他的軍旅生涯在外人看來卻一切平順,人生規劃更是沒有受到阻礙,結婚生子,有了家庭,生活也趨於穩定,只是這個家庭的穩定是我自己說的,是母親說的,從來沒有人知道為什麼穩定?因為父親才穩住了這個家。

他絲毫不在家裡談起部隊的事情,也不會有任何怨言,家外他遭逢多大的風風雨雨沒有人知道,形容貼切一點,應該是他遭遇的腥風血雨並無人所知。父親之於我是陌生的,只記得清晨和深夜,他進出家門,開我房門偷看熟睡的我的細碎聲音,那是怕吵醒我的聲音,我的童年他對於我而言,似乎剩下聽覺得記憶。

從雨都憂鬱的台北南下,到永遠開朗、晴空萬里的港都高雄,我的學校是新的,家是新的,老師和同學是新的,連我的父親也是新的,因為他退伍後不在穿軍服,不在是個只活在聽覺裡的父親,他開始出現了,出現在我的生活中,所以他對於我而言變成新的。

退伍後他在一間承辦核四電廠的公司上班,擔任人事管理高層,印象中他在高雄85大樓上班,讓我很是羨慕,誰管他核四是什麼,我只知道核四蓋好了,家裡的電費或許會少一些,我也許能多吹一些冷氣,但後來才知道這得賠上全國人民的性命,以及台灣環境生態,這是一種賭博,賭位處板塊交界的台灣,會不會有核災的可能。

記得常有抗議,環保人士在電視上鬼吼鬼叫,立法院也熱鬧的可以,全武行日日上演,比八點檔鄉土劇要精采、要寫實,因為抗爭導致工程延宕,其實連我也懷疑起父親工作的正當性,為什麼會引來軒然大波?為什麼父親的工作成為箭靶?為什麼父親他們變得無力反抗?為什麼只能變得滿目瘡痍?

一日清晨我準備換衣服上學,父親悠哉坐在餐桌吃母親替他準備的早餐,「或許會選擇離開吧,不做了離職。」母親停下廚房裡的工作,探出頭丟了一句,「為什麼?之後有什麼打算嗎?」父親回,「工程延宕,我只是坐領乾薪,實在是無能為力,沒有任何貢獻,現在公司完全是在空轉,這讓我做的良心不安。」母親知道這就是父親的工作態度,不會讓雇主白白浪費人事費用,因此她點點頭沒有說什麼便把頭縮回廚房忙著。

母親的點頭給我兩個想法,去揣測她對這件事情的看法,第一,是同意了父親的做法,且表示贊同和支持,第二種解讀是,我收到這個資訊了,但我不一定會同意這麼做。

某日晚間潛入父親的書房,忘了那天的計畫是什麼,因為被一封躺在書桌上的信給掩蓋所有當晚的記憶,那是一封父親字跡端正的離職信,內文有一段話讓我印象深刻,「承蒙您看得起一介武夫,軍中二十多年歷練,如今無力為公司帶來貢獻,無奈情勢比人強,您將轉換陣地至中國大陸一事,我百思多日,最後還是決定謝絕您的好意,以及看重,在台灣後續的日子裡,我會繼續全力協助搬遷事宜,以及後續的善後工作,初期的過渡階段我也會陪同一起打拼,並不會一走了之,以感謝您的照顧之恩……」

整個公司在父親丟出離職信後三個月,果真離開了台灣,父親遵守信中的承諾,在這間公司裡多待了四個月的時間,等一切安排妥當後,才正式與這待了短短一年多的公司分道揚鑣。

在開發中國家這間負責承辦大型工廠的建築公司,很迅速的發展,得知後來大了大錢,我曾經很不解,為什麼父親不跟著去大陸工作?如果當年去了,那麼我們家的經濟我相信會很不一樣,絕對跟著水漲船高,好幾次我跟父親談起這件事,他總是苦笑不正面回答我的問題,看在一個年輕氣盛的我眼裡,肚裡滿是怒火,特別是看到父親在報紙上的廣告欄位找工作的頹樣,就猶如一名風中殘燭的老人,幾個月裡快速消瘦,更顯滄桑,但他總是笑笑的說,「快了,就快找到了。」

四、站起

某一年的冬天顯得特別寒冷,連四季如春的高雄也被結上一層凍,天空總是灰濛濛的,但家裡的氛圍比起前幾年要抒解許多,哥哥大學畢業後,在經濟上的負擔減輕不少,而父親也著手於跟朋友合夥開店,不,不是合夥,應該說向朋友請教怎麼創業,他想要靠自己的一雙手闖出一片天地。

這段期間我發現父親是個一刻不得閒的人,名副其實的工作狂,他不會甘願於無所事事,一定要找些能夠充實自己的事情做,來填塞時間和生活上的空白,不知道有多少個準備大學聯考的夜晚,父親與我在餐桌相面而坐,我寫我的參考書題庫,他則在讀那疊厚厚的經營管理、創業等等的書,當我在背英文單字的時候,他也在讀《紐約時報》,上頭全是螢光筆的塗料,寫的筆記快要比報紙上的文字要多,母親會在洗過澡後走出房間,從冰箱裡拿出削好的水果,然後丟下一句,「到底是誰要大考,怎麼搞得老的比較認真。」讓我羞愧不已。

到了隔年夏天,父親獨自飛往義大利、米蘭、西班牙等歐洲國家,談妥了進貨的協議,同年十一月份,父親回到台北,在天母棒球場附近的住宅區開了一間女性服飾店,開幕當天全家人都到了,算是盛大開幕,內部裝潢典雅、浪漫,而不過度奢華,明亮的燈光打在約莫二十坪大的空間,顯得精神百倍,所有人都很訝異這個成果,但回想起父親用了整整一年的時間做足功課,向專家請教問題,四處奔走實地考察,最後有了這間店的誕生。

這是一件令人喜悅的事,父親重新站起來了,不再是風中殘燭,是個意氣風發的壯年,好像他的人生又開始了,父親說,「關鍵有很多,努力讀書和英文只是基礎罷了,讀書讓我了解這個產業,當我向專家請教問題的時候,我可以知道該問些什麼問題,對我比較有幫助,知道自己還缺少哪一個環節,至於英文只是一個工具,好讓我在各地談生意的時候溝通無礙。」

父親謙虛的說,「我只是匯集了很多專家的經驗和智慧,然後用我的方式和風格呈現出來。」這些是多年以後我問起父親,當年創業的心得,在他說起這段故事的時候,沒有一句自負,功勞堆在朋友身上,一群與我素昧平身的人。

我與母親一有空便會搭火車北上,與隻身在台北打拼的父親見面,多半是周末的時候,那時候卻也是店裡最忙碌的時候,雖然有請人擔任櫃檯小姐,但父親仍然放不下工作,執意要到店裡跟客人聊天,我跟母親當然也就到店裡陪父親看店。

很多時候我會覺得無聊,每次大老遠跑了一個台灣的距離,就只是做在店裡,看那些挑衣服的女人、殺價的女人、挑剔的要命的女人、純粹來試穿的女人、走進來晃一圈的女人、走馬看花的女人,我這輩子看女人最頻繁的時間,應該就是這個時候了。

有一次,喔不,好多次我在抱怨,「爸,你在這裡不過是跟客人聊天,友人幫忙顧店就好了,你這麼累幹什麼?」每次我提出這個問題的時候,父親當晚就不會再買巷口的便當當作晚餐,也不會買對面的一攤麵店,而是帶著我跟母親上館子吃飯。

時間,父親的服飾店已經不再只銷售衣服,開始有進口的肥皂、洗髮精、沐浴乳、香料、飾品,還有我最喜歡的泡澡球,因為它丟進浴缸會猛冒泡泡,所以我戲稱它是炸彈球,沒想到父親覺得炸彈球的名字很有趣,便真的把它起名字為炸彈球,成為客人詢問度相當高的商品。

又過了一年,父親的店面從本來的一間,擴大到四間分店,分佈於台北市各大人口稠密區,而父親也更加忙碌了,堅持每一間店他都要待上好一段時間,常常忙到深夜才回家休息,何苦這麼累呢?

父親回答我時拍了拍我的肩膀,拿出一疊資料,不用細看我就懂了,知道父親為什麼那麼堅持,他把與每位會走進店裡的顧客做了分析,大概的年齡層在二十五歲以上,四十五歲以下,是有獨立經濟能力的一群,各年齡層所購買衣服價位落點,並且透過聊天來了解現在客人對衣服的喜好,對衣服款式不滿的地方,或價格、優惠的吸引力,亦或是飾品、洗髮精、沐浴乳在他的店裡是不是吸引客源,此外,四間店的客人主要目標對象也不盡相同,他說,「細節雖然常常為不足道,但慢慢解構後會發現很多驚人的結果,甚至它會直接引領你的方向。」

多年以後上了大學,特別選修關於創業、行銷的課程,才發現內容早早在父親創業期間已經交給我了,以他的親身經歷指導過我,驚訝的是父親根本沒有上過大學,他是軍校畢業生,在二十多年近三十年的軍旅生涯中,我相信他是最老的創業家。

就在父親的服飾店營業額扶搖直上之際,祖父的健康亮起紅燈,雖然母親在高雄就近照顧,但父親一顆心懸在半空,始終放不下來,三天兩頭往高雄跑,蠟燭多頭燒,服飾店的生意連帶受到影響,加上經濟不景氣的衝擊下,不斷侵蝕父親的耐心,最後只好選擇放棄,收掉四間服飾店,再次回到高雄老家。

神奇的事情是,在父親回到高雄沒有多久,祖父的身體很快有了好轉,父親說,或許這就是天意,是老天要我收掉服飾店,告訴我該回家了,離家二、三十年,我回來了。」

不過,父親自己的健康報告也不理想,只能用滿江紅來形容,比我的數學考卷還要通紅,甚至在某個農曆春節後,一度在家裡胃痛到在地上打滾,我人生第一次坐上救護車就是帶著父親,奔馳在高雄諾大的馬路上,一路上通行無阻,闖了不知道多少個紅燈,焦躁的心情無法言語,一向嚴肅的父親,躺在擔架上面露猙獰,不停哀嚎,這是我從來沒有看過的父親,一向堅強、不畏風雨的父親,在我面前暴露出脆弱,以男人的自尊心而言,我知道他會因為我在身邊而感到尷尬,我不知道該如何安慰他,即便一旁的護士小姐不斷催促我,「你要不要安慰你爸啊?安慰他一下,他會好很多的,要多鼓勵他!」

我沒有動作,還是傻傻的,不敢直視父親,只是緊握住他的手。

約莫十個小時後,父親從手術房被推出來,他不再哀嚎,而是安詳的躺在床上,在床邊醫療器材規律的作響,那是父親心跳的聲音,每一聲都讓在場的每一位家人心中的大石,從半空中緩緩放下,祖母幾個小時以前還在嚷著,「如果沒了,我這老太婆也活不下去了。」現在她眼眉舒展開來,沒有說話,我想是緊張過了頭,累了吧,整個室內格外安靜、平靜。

高雄的三月已經會感受到炎熱,父親好轉的很快,沒兩下子就下床走路,四月順利出院回家休養,他變得很養生,生活規律,睡眠充足,吃的方面也很節制,沒再有暴飲暴食的狀況出現,我想多年來一人在台北工作,不會照顧自己的關係吧,回到高雄有母親替他打理,一切都不一樣了。

每天下午父親會外出運動,或散步買買家用品,這一年他都沒有工作,但在大病之後,他卻看得很開,他常說,「隨緣就好,有時候強求的太多,上帝終有一天會把這些都討回去的。」

父親常在家裡的這段時間,我似乎才認真了解起我的父親,努力拼湊這些記憶,亦或是說,我開始害怕失去父親,而主動去了解這陌生的名為我父親的男人。

五、回巢

「向上帝討的太多了,祂終究會收回去,那麼當上帝帶走的太多,也會慢慢還回來的,有時候人的一生別太強求,可能繞了好幾圈最後還是會回到原點。」這是在父親書房裡無意間發現的筆記,他隨性的寫在一張白紙上,起初我不很懂他文意底下的意思,我猜測是他對人生的消極態度,在大風大浪之後,好像空手而回,又回到原點的感嘆。

忘了是哪一年的春天清晨,空氣漫著濕氣,窗戶外一副要來場大雨的灰暗,可是遲遲沒有下下來,父親從衣櫃拿出久違的幾套西裝,選了條深藍色的領帶,筆挺的走出門,不知道有多久時間了,沒有看到他意氣風發的樣子,母親在父親出門之後,一邊整理餐桌,一邊說道,「你爸好久沒有這個樣子了,好久沒有這麼有自信,他就是這樣子才讓我覺得著迷啊!」

父親重返江湖了,我會在這裡用「重返江湖」四個字不是沒有原因的,正是因為他重回了國軍的懷抱,只是不再掌管行政或實戰單位,而是來到服務性質的福利總處,提供各營區內營站商品的銷售服務,以及給予各單位慰問品等等,他常說,「我一輩子多數時候在軍中服務,得到這個國家的厚愛,如今我退伍了,那就退居在後線,擔任補給的後盾,提供點服務吧。」

「當兵很辛苦,營站是弟兄重要的支柱,這是我應該做的,因為我體認過二十多年的軍人生活。」父親總是既感概又充滿感恩的說。

一個人的環境是瞬息萬變的,只是個性難以撼動,之於工作父親是個偏執狂,母親談起他,她總是這樣抱怨,「家裡的事情他可以隨便交差了事,但工作上的事情可不能隨便一點,從來不馬虎。」父親則會開玩笑回答,「當初不是說好了嗎?妳負責管小事,我負責大事啊。」他露出調皮的表情。

「小事就是家裡要不要買房子啊、冰箱啊、冷氣啊等等的,這些都是給妳來管的。」我在一旁提出質疑,我認為這些算哪門子的小事,根本就是家裡的大事才對,沒想到父親這樣回答我,「我負責管大事,好比中華民國要不要軍購,中華民國要不要反攻大陸之類的,這些大事由我來管。」

雖然他就是這般調皮,但做起事來的模樣截然不同,沒有多久時間就升上主任一職,起初還百般不願意,他說都一把年紀了,還要背責任,要管那麼多事情,肯定是會吃不消的,有趣的是,他嘴巴抱怨歸抱怨,行動上倒是挺認命的,任勞任怨的,休假也不得閒,多年下來看在家人眼裡已經見怪不怪了。

我二十二歲這一年大學畢業沒有多久,便急著入伍,想要早點服完兵役,把欠國家的債務還清,父親見我替了顆大平頭笑說,「這髮型還滿適合你的,你的頭不會太扁。」此外他特別叮嚀我在部隊裡該有的態度,他會這麼擔心,全是因為我是個不折不扣的異議份子,在學期間常常利用文字反抗體制,批評我認知上的不合理,多次煽動人心,在學校裡帶著同學搞學生運動,幾次被校長約談,我常自稱是個校園流氓,不過我這個流氓不拿刀,是個拿筆的流氓。

口誅、筆伐制度,太有個人思想,太具有獨立思考能力的我,在一個講求百分之百服從、不容異議、思維相左的團體裡是相當危險的,所以父親費了好一番口舌,就怕我手癢,或積怨太深,「平安退伍比較重要。」從父親口裡聽到這句話部下百次。

夏天七月入伍簡直是在折磨自己,熱得汗沒有停過,上小便永遠是黃褐色的缺水狀態,不論喝再多水都一樣,入伍的前三天都在整理內務、領裝備,不知道在忙什麼,但就是不得閒,生活型態一百八十度的大轉變,讓我相當吃不消。

第三天的晚上,終於排到公用電話,用父親給我的電話卡打電話回家,「喂?爸。」我刻意表現出我在這裡過得很好的樣子和口氣,沒有任何抱怨,就是怕家人擔心我,「哇!終於打電話回來了,這幾天還好嗎?」父親的聲音在話筒的另外一頭顯得很驚喜、雀躍。

沒想到自己那麼脆弱,父親簡單的問候救粉碎了我的武裝,「唉,還可以啦,很累、很熱、很煩。」我嘆了口氣,「忍耐一下,再幾天就懇親假了,你有長疹子嗎?」父親問,我回,「有,整個背全部都是疹子。」「很不舒服吧?」父親擔心地問,我說,「還好,還可以啦。」

在掛上電話前,我有千言萬語想說,但就是全卡在喉頭,加上礙於時間有限,後頭排隊急切等打電話的弟兄又多,只好先擱著。

隔日中午,班長喊著,「一三九!」「一三九在哪裡?」「有!」我舉手大聲喊道,這裡因為人數太多,要長官叫名字實在太困難,所以我們像犯人一樣,衣服上別了號碼牌,然後所有人的名字全部變成了數目字。「走,跟我走,知道要幹嘛嗎?」班長說,我搖搖頭,「報告,不知道。」

滿腦疑惑的走到班長身旁,遠遠看到父親站在會客室的門口對我笑,我又驚又喜,「這幾天上廁所還好嗎?吃點水果吧。」這是父親看到我的第一句話,然後地給我一盒削好的水果,「要不要喝點涼的?」他從口袋拿出零錢走到一旁的自動販賣機旁,我說不用了,但他還是投了一瓶運動飲料給我,然後從包包裡拿出濕疹專用的藥膏給我,「晚上洗完澡之後擦擦看,看會不會好一點,至少會比較舒服。」

「謝謝,你不需要上班嗎?」因為太過感動而感到不知所措,想要趕快轉移話題,「哈哈,我去台南視察,順便繞到過來看看你。」父親這樣回答我,但我知道實情並非如此,他是從高雄特別跑來台南看我,順便去視察,這樣才對。

離開前他問我身上的錢夠不夠用?我說很夠了,在部隊裡實在花不到什麼錢,他接著說,「如果不夠用的話,去營站報我的名字,先賒帳,我再過來付錢也可以。」我點點頭跟他道別,然後目送他離開營區。

一個月的新兵訓練結束之後,是第二階段專長訓練,來到桃園林口的憲兵學校,待上一個多月才正是下部隊,回到家鄉高雄,因為在入伍前有在業界、民間媒體寫文章、寫新聞,所以我被找來負責部隊內的新聞採訪和拍照工作,第一次上工感覺很特別,是我人生中第一次在軍中的採訪,採訪的對象也是史無前例,對象是我的父親。

下部隊當時剛好遇到教育召集令,學長們紛紛回營上課,福利總處則送了飲品和慰問品來,且特別加開一間迷你的營站,專門服務回來教召的弟兄,來滿足上百人的需求,原來這就是父親的工作。早在他要來營區前,我知道這個消息就先問他,他回我,「你怎麼知道我要去你們營區?」我說,「長官說的啊,要我去拍照、採訪。」他回我,「如果是工作那沒有問題,如果是特別帶你來看我,那就不需要了,我是去辦公事,我要去看你去會客就可以了。」

在父親車隊入營前的三十分鐘左右,肩上三顆花的上校政戰主任站在一樓等,我拿著相機不知所措站在一旁,一名上尉參謀接起電話,「是,是,是。」掛上電話後他說,「去請指揮官下來吧,他們快要到了。」

沒有多久時間,一輛黑色轎車從營區大門緩緩開了進來,父親下車,少將指揮官上前立正、敬禮,「學長好!」父親予以回禮,但很快就伸出手握手,放低姿態的說,「什麼學長,不需要這樣子。」這時候一旁有人說,「主任,您的兒子,公子在這裡。」父親瞄了我一眼,「還特地叫他來喔,是啊,他是我兒子。」他身邊的所有人都把目光投射到我的身上來,然後跟我握手,讓我有些手足無措。

我從單眼相機的觀景窗望出去,父親變得既熟悉又陌生,在這個場合,一副不認識我的模樣,這是他公私分明的態度,也避免他人閒言閒語,我則繼續拍照,最後他們合影,這張照片是我在軍中的第一次採訪,主角是我的父親,是個陌生的,公私分明的,受人崇敬的,但態度謙卑和善的父親,是我從來沒有看過的父親。

其實父親在軍中在役期間的角色和工作,我並不是很清楚,他也從來沒有在家裡說起過,只記得每當他回到家裡,我都會這樣問他,「爸,你今天賺了多少錢?」他總是這樣回我,「五塊錢啊。」然後就給我一個五元銅板,我會存在自己的小豬撲滿裡,有一次他跟我開玩笑,他說每次把賺來的錢都給我了,那母親要買菜的錢哪裡來?五歲時的我,便拿出我的撲滿,說這些可以給媽媽買菜,父親摸了摸我的頭,他那厚實的雙手在我頭上的餘溫,如今似乎還在頭頂,父親的溫度。

直到自己入伍之後,才慢慢了解軍中的運作,工作內容和官職負責的各項工作,當然也包括了階級在部隊威風的程度,才陸續去解構自己的父親,解構那個父親在軍中的模樣,不,應該說是記憶,那是我缺席,不被我所看見的一塊空白,甚至很多時候是從別人的口中來了解自己的父親。

在一次軍中採訪中,遇到上校副指揮官,他看了看我的名牌問我,「你父親是不是某某某?」我點了點頭,他接著說,「你父親是一個很客氣的人,過去他父親是司令、上將的首席參謀,一路受到重用,在辦公室裡他對任何人都很客氣,當時我還是個小小小中尉,他連對我都很客氣。」

從來沒有想過父親在我人生求學、人格養成階段多數時候都缺席了,也從來沒有對我疾言厲色或體罰,也沒有向我說教,卻在我二十多歲的時候,從別人對他的評價和印象來教育我,是透過他人之口。

六、女人

清晨我站在哨上,陽光躡手躡腳踏進營區,沒有人擋下它,隨它輕柔地喚醒這個城市,看了看錶,距離下哨只剩十分鐘,突然想多站一會兒,享受高雄曙光乍現的幾分涼意。

夏末秋初的蟬聲並不聒噪,不如我暑夏入伍時來得淒厲,那時候的蟬鳴就好像在反映我內心的吶喊,時間久了,自己也漸漸習慣軍中的生活,步上正軌;夏蟬似乎已經聲嘶力竭,意興闌珊的微弱喘息像在等待死亡,送我到這裡,祝福我往後的軍旅生涯平安順遂。

那是新兵訓練的第一次休假,本來白皙透紅的我,抵不過南臺灣的烈日,短短幾天就曬得黝黑,懇親日當天母親和女友站在距離我三十公分處,看著我愣了兩秒,才恍然大悟地說,「原來是你喔!還以為是哪個陌生男子靠得這麼近!」

「曬到連我媽都不認得了!」自己總這樣開玩笑。我永遠記得那天看到家人的感動,那是一種救贖,放下身上一切包袱和重擔,心靈恣意地臥靠在他們身上,所有疲憊、埋怨和壓力傾洩而出,回到家後餐桌被母親的拿手好菜攻佔,仔細一瞧,全是我的最愛─蝦仁炒蛋、炒空心菜、豆腐粉蒸魚……她匆匆催促我,「快去洗洗澡,換件乾淨衣服,出來隨便吃吃。」

猶記得剛上大學時,那個亟欲離家到異鄉求學的自己,總認為長大了可以獨立了,有好長一段時間因為忙碌、玩樂等藉口沒有回家,唯一維繫感情的話筒另一端,母親經常問:「什麼時候回來?想吃點什麼?要寄去給你嗎?」我總說不用麻煩了,我很好。

好不容易抽空回家,一進家門母親一邊擦著額頭上斗大的汗珠,一邊脫下油滋滋的圍裙,那是第一次聽到她對我說「隨便吃吃吧!」我望向琳琅滿目的餐桌,不在家的這段期間,為了省錢吃不飽、餓肚子的苦水瞬間湧上心頭。

「隨便吃點吧!」這句話既簡單又內斂,其實一點也不隨便,它包容了慈母的關愛與親情的溫暖,隨便的是我,把兩老丟在家裡,那桌上的粗茶淡飯和隔夜菜,媽媽總給我晨曦般柔軟的笑容說:「家裡就我跟你爸,太多吃不完也浪費,填飽肚子就好。」

此後,我變得很愛回家吃飯,過去總喜歡上餐館大吃特吃,以為那才是美食。有一次在部隊裡心血來潮舀了一碗紅豆湯喝,因為我從來不喝紅豆湯的,但那碗湯多料少的紅豆湯改變了我,那天晚上我打電話回家:「媽,我想喝紅豆湯。」「好,料多?還是湯多?」母親問我,我說:「平均就好,料可以稍微多一點。」

放假返家時,一進門就看到母親煮的一大鍋紅豆湯放在餐桌上,鍋壁還有許多水珠,她說:「知道你想喝冰的,但有點趕,好像還沒有很冰,就先隨便吃吃吧,料要多少自己盛,不夠的話冰箱還有另一鍋料比較多,也比較冰。」

從來不喝紅豆湯的我,突然愛上了家鄉味,也領悟了美食並不需要名廚加持與氣派的裝潢,更無需花大把鈔票刻意去品嘗,好滋味自在人心,愛的原味就是最道地的美食。

這是母親,是我與父親的女人,她細膩、溫柔,談起父親,她常有怨嘆,「你父親一輩子為國家付出,在基層帶兵,少有回家,進到總統府後,雖然是上下班制度,但因為身附保護總統的重責大任,並不敢有所大意,雖然常常回家了,但在家的時間並不多。」就我的記憶,父親每天很晚回到家裡,洗了澡,吃點宵夜,便帶著一身懶骨躺上床,隔天我醒來,父親早已經出門,留下他的那雙拖鞋,在大門前面。

有幾個晚上我在廚房看母親替父親準備宵夜,我問,「為什麼不把晚餐煮得豐盛一點,留一點給爸就好了?」母親回我,「你爸只有早餐跟宵夜會在家裡吃,早餐又是囫圇吞棗,根本食之無味,宵夜是他放下一整天的疲憊,可以好好享受一餐的時候,我一定要精心準備,問好他想要吃什麼,這樣才能讓他有回家的感覺。」

母親面對父親,面對我,都是如此用心,在男人的身邊擔任重要的角色,父親說,「我的人生上下起伏,如果沒有母親在身邊陪伴我,偶爾聽我抱怨,在我心靈支撐我,我很難走到今天,很難有這麼一點點小成就。」

七、結語

有人說爵士樂好比一位老人,他透過音樂在訴說自己的一生,是一段精彩的、悲苦的、不為人知的、冗長的、五味雜陳交織的故事,整體的感覺是帶有一點點驕傲,但有著更多的無所適從,這是父親喜歡的音樂,他的音樂,記憶中屬於他的音樂。

那是輕柔的、憂鬱的、耐人尋味的曲調,對於我來說是模糊的,而是在長大之後,努力拼湊而成的故事,在我親身經歷的軍旅生活,在我跟父親深聊後,才慢慢把父親的輪廓給描繪出來,雖然不知道我其中遺漏了多少,但我相信他用他的一生,教育了我,成為我人生藍圖的榜樣,我依循著他在工作上的態度,也開始描繪出屬於自己的世界。

父親的軍旅可以說甘苦,可以說洋洋得意,但總體來說他從來不擺出高姿態,總是把自己的姿態放的很低,他曾經這樣告訴我,「當我們已經到達一個位置或高度的時候,就不需要自己的嘴巴來抬升自己,別人自然會幫你說,你走出來就是個高姿態,多說無益,都是多餘的罷了。」

就在我快要退伍的前幾個月,父親告訴我,軍旅生涯是每個人都必須經歷的一段,不管是痛苦,不管是快樂,都是生命裡的一部份,「人生不過幾年時間,一晃眼青春就過了,多體驗一些,生命就多采一點。」

就在我看著父親灰白的頭髮,笑起來擠出的幾條皺紋,那是經歷風霜的,是男人的迷人之處,此刻我又聽見爵士樂在耳邊響起,那是父親的故事,他又陷入自己的回憶裡,在裡頭旋轉,只見他坐臥在沙發上,顯得很平靜,很寧靜,我提起我的背包,走出家門,回頭望向父親,他看著我,好像看著過去的他,那個不常在家的他,那個不斷往外跑的他,他拋下一句,「不管工作多麼累,壓力多麼大,家永遠歡迎你回來,不管工作多麼繁重,記得回家,不管工作多麼讓你分身乏術,家人永遠是第一。」

我點點頭,回予父親一個微笑。

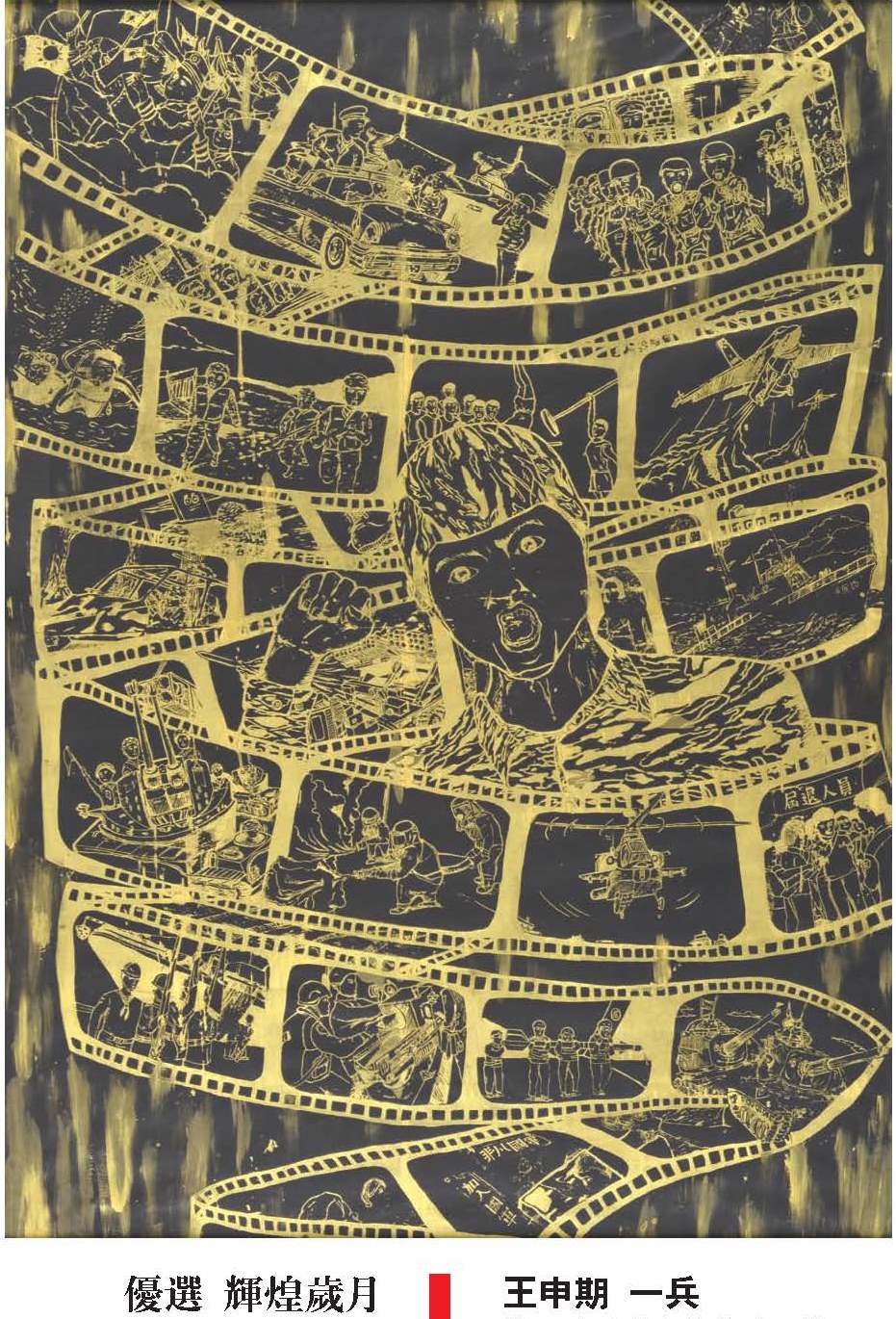

國軍第48屆文藝金像獎西畫類優選_輝煌歲月歷歷在目_王申期.jpg

|

|

|

更新日期:110/10/6 點閱次數:901